图片源于:https://theconversation.com/the-innu-have-lived-in-eastern-canada-for-thousands-of-years-yet-their-rights-to-this-land-are-increasingly-threatened-by-the-question-who-is-indigenous-237404

一位加拿大女子因虚假声称她的女儿是因纽特人而被判处三年监禁,据信这是首例针对‘假土著’的有期徒刑。

努纳佛特的法官米娅·马诺基奥表示,这起案件‘必须成为任何未来土著伪冒者的警示,虚假身份在刑事案件中的错误行为将受到重大惩罚’。

全球对虚假土著血统的担忧似乎正在增加,无论是为了职业、财务还是其他原因。

在加拿大,除了众多如此所谓的‘假土著’个案外,关于整个社区的问题使得土著领袖于2024年5月在温尼伯召开了土著身份欺诈峰会。

此次峰会聚集了许多加拿大历史悠久的土著团体的领导人,旨在强调“集体土著身份欺诈问题的真实国家规模”。

峰会总结道:

“加拿大在处理安大略省梅蒂斯民族及努纳图卡特社区委员会等非法身份声明方面的态度,是对土著政府完整性的公然冒犯,以及对他们确定自身公民身份系统和权利持有者的基本权利的侵犯。”

在过去的30年中,我与拉布拉多—魁北克的伊努人接触并撰写过他们的文章。

伊努已经在这个位于加拿大东部的半岛上生活和狩猎数千年。

他们的遗产与土地有着深厚的联系与关心,但从未声称拥有这片土地。

仅在我第一次访加之前,伊努人的永久迁徙生活方式就结束了,使他们成为北美最后一个被迫采用新定居生活的游牧民族。

在我1995年第一次造访之前,伊努人被迫与加拿大国家进行复杂的法律斗争,以证明他们对那些他们祖先早在任何法律对手到达北美之前就曾经行走和扎营的土地的拥有权。

但自那以后,这场斗争变得更加复杂和激烈。

反对者中包括努纳图卡特社区委员会(NCC),这是一个伊努人一向将其视为白人加拿大人的组织,这群人是主要来自英国的移民后裔。

在过去二十年中,NCC提出了一项复杂且资金充足的主张,声称他们属于一个被称为“南方因纽特人”的土著群体——或最近简单地称为“因纽特人”。

伊努人目睹了NCC成员,包括一些知名政治人物,声称“我们的古老土地”(努纳图卡特在因纽特语中的意义)。

2019年,NCC与加拿大政府签署了一项谅解备忘录,开启了对土地权利的潜在要求,这些土地是数千年来伊努人生活方式的核心。

如今,这片土地对矿业和水电公司也极具吸引力,使得此类权利价值非常高。

作为一名社会学家,我发现整个过程让人联想到了19世纪的苏格兰土地清理,当时被逐出的农民不得不向同时也是他们驱逐者的法官上诉。

但在这里,新的农民群体在场,混淆了局面并质疑原始的权利主张。

目前大约有18,000名伊努人生活在魁北克和纽芬兰与拉布拉多的11个政府建造的定居点中。

但他们的精神家园依然是“努奇米特”——那片伊努人祖辈生活过的北方森林和冻原,考古学家称之为海洋古代印第安人,生活了长达7500年。

每年,伊努家庭还会在这片土地上度过几个月,部分延续了自1960年代以来被迫定居的传统生活方式。

1995年春天,我第一次来这里时是相当壮观的:我们的直升机在拉布拉多—魁北克内陆的伊努狩猎营地乌特希斯基尼皮湖的少数几块平地之一着陆。

每年春天,从政府建造的沿海定居点出发,伊努家庭会出发,携带几代人,经历几个月的徒步流动,依旧循着他们祖先与生俱来的生活方式。

在那次第一次访问时,我与三个狩猎家庭和一位被戏称为“长腿热狗”的非伊努顾问一起露营。

在努奇米特的每一天都需要进行艰苦的体力劳动,要求极大的耐力。

水从河流或湖泊中用桶取出;木柴则不断被劈开,以保持帐篷内的炉火燃烧。

狩猎和捕鱼意味着需要旅行几个小时,伊努猎人拥有丰富的动物行为和生物知识,更不用说气象学、生态学和将人类与自然世界联系在一起的宇宙观。

伊努人对他们生活的环境深表尊重。

在乌特希斯基尼皮(在因纽特语中以该湖常见的居民水獺命名),我了解到伊努人只会杀需要的动物,分享猎获的驯鹿尸体与其他野生动物,并通过麦克尚盛宴向他们的驯鹿神致以尊敬——在盛宴中,他们取出驯鹿腿骨中的骨髓,与肉混合,做到“吃光所有”。

伊努相信曾有一个时期,他们的祖先与驯鹿讲同样的语言。

土地索赔谈判者乔治·里奇曾说:“我们人民的起源与动物的起源相同。”

一个流传的伊努传奇讲述了一个男孩与一只驯鹿结婚的故事。

在那次第一次访问中,我还了解到“库沙帕奇坎”(摇晃帐篷)这一做法——这是伊努人传统上在困境时与动物灵交流的方式。

在专门建造的帐篷内的帐篷中,萨满或卡门特厄特将召唤这些灵魂,随着风的到来,目击者称帐篷的柳枝结构和覆盖其上的皮革疯狂弯曲。

营地中年纪最大的成员多米尼克·波库曾告诉我,他曾目睹摇晃帐篷的仪式达六次;他的妻子菲洛梅娜则见到过两次。

在风中,会有灵魂用一种只有萨满能够理解的语言说话——为营地的麻烦提供指导、提供治愈疾病的解决方案,并指明驯鹿的位置。

与此形成鲜明对比的是,我在拉布拉多的一个伊努政府定居点之一的舍沙提久的访问。

舍沙提久是一个单层木屋沿着湖梅尔维尔的土路分布的村庄,位于大西洋海岸内陆约40公里处,面朝主要的欧裔加拿大人社区——西北河。

20世纪90年代中期,伊努面临的主要威胁是来自空中的。

古斯贝机场于1944年建成,于1952年在未获得伊努人同意或谈判的情况下租给美国,并于1980年代租给北约国家。

数世纪以来,铺砌机场跑道的土地一直是伊努人采摘浆果的热门之地。

在我在乌特希斯基尼皮的时间不久后,英国皇家空军的飞机在树顶高度飞过我们,随之而来的音爆打破了营地的宁静。

我们每天计数十到二十架飞机轰鸣而过。

低空飞行对伊努人基于土地文化的生活方式构成了冒犯,随着20世纪80年代和90年代越来越多的北约国家增加了在他们土地上的飞行,伊努人对跑道的抗议引起了全球的关注。

我与之露营的两名伊努人——丹尼尔·阿希尼和酷似约翰·列侬的本·米歇尔,是这一抗议行动的核心人士。

随后,他们邀请加方官员前往乌特希斯基尼皮,与其讨论低空飞行对动物和伊努文化的影响,以及伊努对土地的历史主张。

根据我的同伴的说法,官员们起初同意,但随后通过嘈杂的卫星电话撤回,显然是因为担心寒冷天气和不熟悉的野生食物。

(伊努人曾表示他们准备通过建造新帐篷和提供购买的食物来欢迎访客。)

许多加拿大人和当地商家将北约基地视为经济发展和更多就业的催化剂。

在我第一次访问时,伊努人表示,他们在主要由白人构成的古斯贝社区中通常受到了蔑视——这部分是因为他们反对这座基地,同时也因为对一些伊努人在小镇上醉酒的看法。

我与许多伊努人交谈时,他们承认酒精和毒品滥用在他们的社区中是普遍存在的问题,但抱怨这并不为他们继续受到的种族歧视辩解——最近,他们指出在2024年8月一场在古斯贝举行的聚会上,伊努人遭到谴责。

三十年前,我遇到的伊努人几乎大部分成年人在努奇米特的帐篷里出生,而最年轻的则是第一代生活在定居点的人。

他们告诉我,定居点的条件非常严酷,居住条件差,接受的是同化教育,与他们的传统文化和经济隔绝。

伊努儿童在学校的性别和情感虐待普遍存在,导致内部暴力和跨代创伤。

目前正在进行一项关于伊努儿童被强行接离家庭、家人与社区的重大调查。

在我第一次访问乌特希斯基尼皮时,米歇尔表示,媒体对伊努人的许多形象展示了贫困、功能失调、生活在破旧小屋里的状态:“他们从未告诉你人们之所以会变成这样是因为我们遭受了殖民。”

综合土地索赔(CLCs)是原住民团体如伊努,与加拿大政府就其权利与土地达成“确定性”的官方过程。

对伊努人而言,这一过程与他们的遗产相悖——尊重土地,而不是拥有土地;在传统的家园中移动,而不是被固定在一个地方。

但在面对日益加剧的困境和迫害时,曾被强制转移到两个拉布拉多定居点的伊努人于1977年开始了他们的索赔过程。

近半个世纪后,他们还在谈判中——谈判的边界包括可以“索赔”的内容,甚至土著谈判机构的政治形成和资金都受到国家的制约。

没有任何协议文件显示伊努人曾经放弃土地的权利给早期的欧洲定居者。

然而,土著团体在CLCs过程中没有保留土著产权的选择,一些专家认为这一过程“根植于19世纪的殖民政策和原则”。

作为目前索赔过程的一部分,任何过去土地权利的官方“大灭绝”导致了土著社区内以及与其他团体之间的冲突。

在加拿大以往的土地索赔协议中,例如与犹他克语的特利科·迪尼也要求他们“放弃、释放和交出”在协议中未列出的所有土地权利。

同样,2005年,伊努沿海邻居拉布拉多因纽特协会(现为努纳齐亚夫)也不得不“放弃和释放加拿大境内任何曾有、现在有或可能将来拥有的原住民权利”。

一年后,联合国人权理事会指出,加拿大对伊努人索赔过程中“大灭绝”的要求,命令该国重新审查。

然而,加拿大没有改变其CLCs政策,确认这些近似条约作为掠夺性工具的模式。

尽管如此,伊努国家参与CLCs谈判,因为其领导人视之为一种避免失去土地和文化的途径。

他们希望获得一些财政补偿,抵消对他们土地发展的影响,并帮助支持舍沙提久和纳图阿希什这两个贫困和困扰的村庄。

如果达成协议,他们承诺将获得经济补偿、商业机会以及对其土地的少量自决权。

但此后,这些权益无疑会在加拿大的主权之下——使某些地区的开发受到更少的阻碍。

讽刺的是,这些利益也许正是为何其他团体现在尝试进行类似的土地索赔。

我于2016年在春季解冻时期访问舍沙提久。

那时地面上湿滑,冬季掩盖的垃圾开始显露出来:丢弃的婴儿车、破碎的电子设备、酒瓶和烈酒容器,以及像多年生植物般在街道小道边摇曳的塑料袋碎片。

舍沙提久似乎没有经历太多变化,二十多年来一直都是这样。

现在,许多同样的木制房屋就是多代家庭的家园。

越来越多的年长女性在40岁和50岁之间看起来在照料几个世代。

房屋过于拥挤但充满亲情——屋内, 伊努-艾孟语的嘶哑音调被欢声笑语打断。

表面上,看起来居民们并不不幸福,即使没有计划建设更多房屋以容纳日益扩增的人口。

我的朋友纳佩斯·阿希尼,一名狩猎者,承认他发现过渡到定居生活非常困难,虽失业却极具能力且广博,阿希尼说:“我只是抽烟,看电视。”

“这个社区没有长期的就业计划,”他继续道。“问题在于,许多人因非常严重的毒品和酒精使用而难以了解正在发生的事情。”

由于与附近的河流发电工程的工作的迅速增加,性问题更是加剧。

阿希尼对土地索赔的前景持悲观态度,认为若果真达成,也仅会给伊努人带来快速的收益——金钱补偿不足以解决社区的众多长期问题。

开车离开舍沙提久,驶向古斯贝的道路两旁可见许多为早逝的伊努人设立的纪念碑,许多人年纪轻轻就去世了。

可悲的是,我在第一次拜访时所结识的土地索赔谈判者阿希尼和米歇尔,如今已相继去世,年仅49岁和52岁。

这两位男性用近年的时间在法律程序间奔波,穿行于加拿大,坐在那些无情的政府会议厅里,求索着对自己土地的尊严。

CLCs过程是在外语(英语)中进行的,使用着高度技术化的法律术语。

尽管伊努人可以阅读这些法律文件,但却远远达不到丰富的口头文化的水平,直到现在,几乎所有伊努的交流依然是口头进行的。

米歇尔常常通过伊努的思维和文化解读当下的政治现实。

在九十年代中期关于经济发展的会议上,他告诉我:

“我很难将我的思想分 compartmentalization 开来,并将大局与流程分开……我正在承受来自加拿大对土地的殖民化。被限制的感觉。这整个社会在为我们制定规则。哈雷昆鸭的权利都比我多——我并不是要贬低哈雷昆鸭。”

当我住在舍沙提久的阿希尼的房子里时,我们有时会熬夜谈话。

一个晚上,他试图向我阐释出在与政府的谈判中,只是为了表达伊努文化需求而必须接受的矛盾。

与此同时,采矿公司正在向其土地派遣勘探者,未获得任何同意。

对不同伊努团体领导人的资金冲击导致了分歧。

像我所认识的许多人一样,阿希尼和米歇尔似乎被一种不可避免的感觉所困扰——即加拿大政府和采矿公司会在不顾正式程序的情况下,为所欲而行。

然而,随着NCC和其他声索团体的出现,伊努人可能注意到他们的文化传承仍在其土地上向外扩展。

虽然,早在1995年中期,他们肯定不会想到有些人,尽管在18世纪末与英籍定居者男性与因纽特女性的早期通婚后,自然看上去与其他移民无异,竟会声称对拉布拉多—魁北克内陆的部分伊努土地有继承权。

努纳图卡特社区委员会成立于2010年。

其成立伴随了长达数年的“揭示努纳图卡特”报告,报告主张存在一个独特的土著“南方因纽特人”群体。

努纳图卡特被命名为其领土,但在这份文件中没有进行界定。

然而,当前官网显示的NCC领土划分却涵盖了伊努人世代以来使用的土地。

如今,NCC成员,包括政治家、学者以及著名纽芬兰人,作为传承人,自称拥有自“时间无从追溯时代”以来的存在,有资格进行土地索赔。

其成员约有6000名,几乎是拉布拉多伊努人数量的两倍。

NCC声称英国皇冠与因纽特代表之间的会议,即1764-65年的英因条约,是南方因纽特人和加拿大政府之间关系的“基本宪法事件”,赋予NCC成员一系列权利。

NCC进一步指出:

“从我们的因纽特角度来看,利用和采摘领土资源以创造盈余进行贸易的固有权利是这一条约关系的基础。”

在2024年5月的土著身份欺诈峰会上,伊努国家大酋长希蒙·波库对此回应表示:

“他们声称1765年有一份英因条约,但没有证据证明这份条约当时是否真的签署,或者签署的人是否为努纳齐亚政府代表的人员。”

NCC对任何声称其土著身份主张是虚假的说法一再予以驳斥。

根据NCC主席托德·拉塞尔,NCC是“拥有与我们领土的冰、土地和水长久而连续的联系的因纽特群体,我们的谱系和祖先得到很好的记录。”

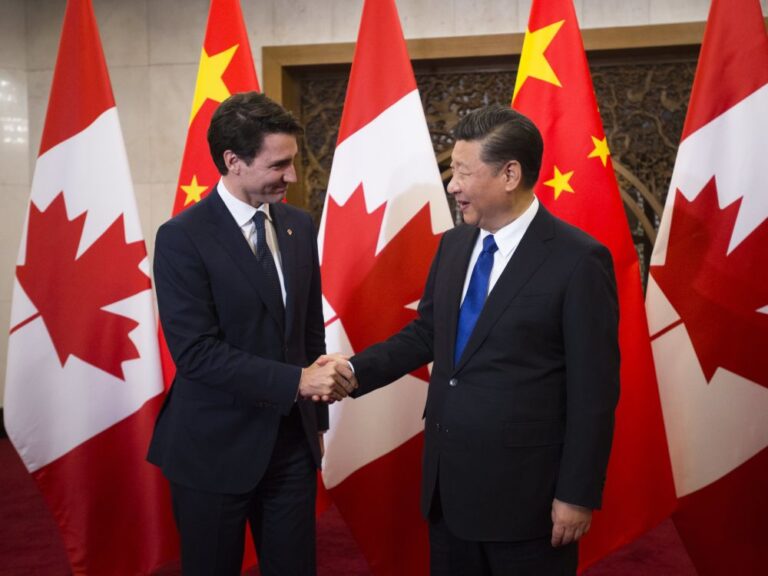

2019年9月,NCC与加拿大政府签署了一份“国与国关系”的谅解备忘录,承认该团体作为一个“土著集体”。

这一行为使NCC可以通过综合土地索赔系统探索对纳图卡特的土地要求,包括乌特希斯基尼皮湖,甚至延伸到圣劳伦斯河北岸,以及位于魁北克的伊努社区普库阿特希普。

签约时出席的还有莉莎·登普斯特,她在今年7月之前担任纽芬兰及拉布拉多省土著事务和和解的负责部长,并且也是NCC的成员。

尽管这份谅解备忘录并不具有法律约束力——据报道,加拿大内部曾告知签署此备忘录的举措未经过证明,然而,这仍然是加强NCC作为一个潜在权利持有团体的重大举措。

谅解备忘录的后续实施,包括来自纳尔科尔的一笔1000万加元(约合610万英镑)捐款,该公司经营着巨大的穆斯克拉特瀑布水电项目,水电项目位于对伊努历史与当代使用至关重要的米什塔希普(丘吉尔河)上游。

2022年的一份谅解备忘录承诺在教育课程中纳入与NCC相关的内容。

最近根据2023年10月19日首次提出的S-14法案,NCC将被赋予参与阿卡米-乌阿皮什克-梅利山国家公园保护区管理的资格,而该公园可从舍沙提久的角度可见。

虽然NCC仅有谅解备忘录,但拉塞尔似乎正在创造一种期望,即在寻求开采矿物的公司需要在北拉布拉多和南拉布拉多进行咨询。

这包括于斯特雷奇湖的一个大型稀土矿业项目及其相关公路建设。

NCC一再否认其领土要求是以金钱为动机的。

NCC关于该提取项目的提交文件指出:

“作为我们领土的传统管理者和守护者,努纳图卡特因纽特人处于为我们所依赖的自然资源项目和政策提供相关知识、做出决策,以及监控和执行保护措施的最佳位置。因此,我们与这些资源之间的权利。”

尽管对于NCC成员为何是“传统管理者和守护者”的解释不多,但,他们以因纽特人的身份自我认同,尤其是替代“南方因纽特人”的称谓使得这一要求显得更为合理,因为努纳图卡特声称包括北拉布拉多。

在我们定期的集体Zoom会议中,土地索赔谈判者普罗特·波克说:“我们非常尊重。如果他们是因纽特人,我们会如此称之。”

另一位伊努谈判者达米安·贝努恩,声音中充满情感,直言不讳地说:

“NCC称他们曾在这片土地上,但我们没有记录他们在这里的存在。我们给这片土地命名。我的祖父母在努奇米特中有名字的地方。”

“我们有一份清单,列出我们的祖先自古以来在这些地方走过的每一处。”

过去的春天与夏天,就像数千年来一样,拉布拉多东部的伊努人依旧在努奇米特上——狩猎、捕鱼、搭建营地、讲述故事,并遵守与对动物的浪费和残酷相关的禁忌。

今天的活动展现了文化的延续。

伊努人深知保持努奇米特生活方式对他们的健康与幸福至关重要,自从被迫居住在定居点后,他们的生活质量一直在恶化——伴随而来的是青年自杀和与定居相关的创伤。

社区政府常常为年轻人赞助在土地上进行的延续性体验,让他们学习伊努的实用技能、动物宇宙学和丰富的口述历史。

多年来,许多此类探险延续着自他们被定居在纳图阿希什之后,8月底,30名伊努女性开始了一项90公里的长途探险,前往卡梅斯塔斯廷湖。

在我多年的舍沙提久和纳图阿希什的厨房桌旁的对话中,我注意到,似乎只要我们谈到努奇米特,大家的脸庞都会亮起,语气也会发生变化。

我的接待者经常变得兴奋或沉思,开始讲述故事、传说或梦想。

土地索赔谈判者普罗特·波克曾以反问的方式向我阐释:“我们为何认为自己是土著?”——然后他解释道:

“我们是土著,因为诸如威斯基鸦(加拿大燕雀)这样的故事,讲述了一名男孩在地面发现了并告诉他如何找动物……这就是我们生存之道,动物认识我们是谁。

我们还有一个故事,讲述驯鹿与我们的某位成员结婚。这就是缘由,驯鹿视我们为那个人,因为我们是它们中的一员。这就是为什驯鹿为我们提供支持。”

尽管随之而来的是急剧的饮食变迁,从野生到垃圾食品,随之而来的还有巨大的集体创伤,伊努人依然保持着对土地、水和动物的深厚知识,及使他们成为如此成功的物种,共同生活于这个地球上最具挑战性的栖息地。

“但我关注的是,”贝努恩说,“我们的子女和孙辈的未来,因为NCC正在计划做的事情。我们的孙辈在挣扎着学习我们的语言——政府知道这一点,并在等待时机。”